“不能让竞争对手找到空档挣到了钱,他们有了钱就会和你争夺人才,那才是最大的麻烦。”这是拓竹科技创始人陶冶在朋友圈援引大疆创始人汪滔十年前说过的原话,也是这场3D打印行业“暗战”的起点。

近日,大疆投资3D打印公司“智能派”,这意味着大疆正式入局消费级3D打印,与拓竹科技展开竞争。与此同时,拓竹科技创始人陶冶发了一条微信朋友圈,称“很多老同事关心我们是不是要被‘剿匪’了”,其表示大疆在投资协议中“特别安排了与拓竹相关的条款”,更直言这不是价值投资,而是老东家对“前员工创业项目”的火力打击。

图源:微博截图

当大疆以资本之手切入3D打印赛道,行业瞬间沸腾;而在大疆与拓竹科技之外的另一个焦点,是整个消费级3D打印行业正在加速迈入竞争深水区的集体现实。

大疆“剿匪”?

回顾拓竹科技的成长路径,其高管团队几乎清一色来自大疆体系。

其中,拓竹科技创始人陶冶曾任大疆消费级无人机事业部负责人,亲手推动Mavic系列产品线从立项到出货,完成了大疆最核心的一轮产品下沉;而拓竹CTO高修峰、COO刘怀宇、控制算法负责人陈子寒等人,也都曾是大疆系统工程、云台算法等关键岗位的核心成员。

离开大疆后,他们在消费级3D打印这个原本“边缘冷门”的赛道上,重新跑了一遍他们熟悉的路径。他们用高性能硬件切入极客群体建立品牌口碑,随后快速压低价格门槛,从999美元的X1,到199美元的A1系列,一步步打通“专业用户—创客圈层—普通消费者”的梯级路径,与当年大疆从航拍极客杀入大众摄影市场如出一辙。

同时,拓竹科技也完成了对大疆工程哲学的继承与优化。在3D打印机仍普遍存在“速度慢、易故障、难上手”的行业共识下,拓竹在产品中引入了激光雷达、多摄系统、共振控制等源自无人机的技术,提升了打印精度与稳定性,并围绕异常感知、断电续打、失败止损等场景构建使用闭环。

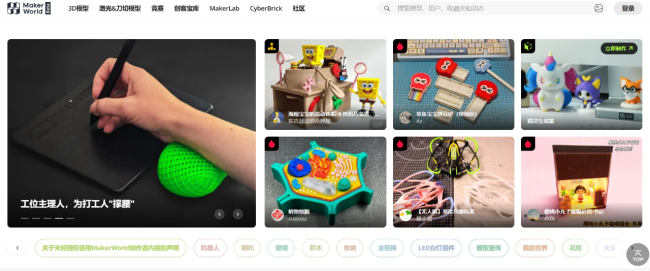

2023年,拓竹上线了自建模型社区MakerWorld,仅用两年时间便累计超过百万模型,月活跃用户近千万。对消费者来说,“一键下载即打印”的操作体验让复杂建模门槛被彻底抹平;而对创作者而言,高达数亿元的年激励预算、50万元级别的年收入天花板,使其迅速聚集了大量头部模型制作者。

图源:MakerWorld官网截图

可以说,拓竹将“模型内容”变成硬件销量的增长引擎,也重建了消费级硬件的内容驱动路径;在这一点上,它甚至走得比当年的大疆更快。而大疆真正在意的,或许并不在于拓竹“用了哪些技术”,而是越来越多的人才开始从大疆进入拓竹。

陶冶在朋友圈提到,早年间大疆对拓竹相对宽容,是因为他们只是老员工“出口的选项”;而如今,拓竹变成了“入口的对手”。在同等待遇下,求职者愿意主动选择拓竹,这才触碰了大疆真正的敏感区。

尤其是在消费级硬件增长进入瓶颈周期、无人机业务趋于饱和的大背景下,任何一个潜在的“体系竞争者”都可能被视为威胁。

在过去很长一段时间,大疆曾以“价格屠夫+技术创新”建立行业门槛,如今却不得不面对一个更熟练使用这套工具的挑战者。而陶冶也并未回避这种对抗。他在朋友圈中说得坦率:“一个行业只要被证明有前途,后来者涌入是必然的。要是被卷死,那只能怪自己没本事。”这样的拓竹,注定成为大疆最难容的对手。

大疆的“保卫战”

对于投资智能派,大疆对外表示,本次投资是基于公司对消费级3D打印技术发展潜力、行业增长潜力的看好,符合大疆对创新科技的一贯理念和前瞻性布局。

被投对象深圳智能派科技有限公司,成立于2015年,最初做STEM教育套件,近年转向桌面级3D打印产品,2024年出货量达50万台,位居行业前列。

但若放在整个市场格局中对比,智能派的产品力、技术话语权与用户生态均远不及拓竹科技:拓竹科技2024年出货超120万台,占据全球近三成份额,硬件矩阵覆盖入门到旗舰,MakerWorld社区月活超千万。有报道称,拓竹科技2024年实现营收55亿至60亿元,净利润接近20亿元,净利率超过30%;2025年一季度单季营收已近20亿元。

图源:拓竹官网截图

乍看之下,大疆入局消费级3D打印赛道,只是一次标准的财务投资;而大疆在投资智能派的协议中“特别安排了拓竹相关的条款”,而投资条款中的“拓竹例外”措辞,打破了财务投资人中立这一惯常姿态,也令拓竹陶冶和外界对这笔投资的真实意图产生了质疑。

这一动作也折射出大疆创始人汪滔鲜明的性格烙印。外界曾描述汪滔有着“非黑即白”的处世观,将世人简单分为“笨人和聪明人”。这种思维方式或许影响了他对竞争和人才流动的判断。

据《福布斯》2015年的专访曾描述:“由于缺乏早期愿景,加之汪滔个性很强,最终导致大疆内部纷争不断。大疆开始不断流失员工,有些人觉得老板很苛刻,在股权分配上很小气。在创立两年后,创始团队的所有成员几乎全部离开了。”

陶冶在朋友圈发文质疑汪滔未能理清“忠诚与服从”的差异,并指出当离职员工发现等待自己的是“潜在的挤压和打击”后,便不再愿意袒露心声。

还有人吐槽汪滔在股权分配上被认为较为保守,这引发了员工的不满,尤其在公司快速发展、价值大幅提升后,股权分配问题更加凸显,这也一定程度加剧了骨干员工的出走。

今年来,大疆技术骨干频频传出离职消息。2025年4月,大疆飞行系统技术中台核心元老李昊南离职,加盟妙动科技;2025年的5月底,大疆芯片影像系统奠基人曹博离职;2025年的6月底,大疆研发“三巨头”之一丘华良、上海图传团队负责人龚明离职。

而大疆对拓竹科技的“出手”,也并非孤例;在更早进入的无人机与全景影像领域,大疆也正以相似方式展开防御性布局。

有投资人向“南都湾财社”表示,在影石推出全球首款全景无人机后,大疆快速跟进布局并组织相关调研,体现很强的竞争意识。

而就在近期,大疆就邀请多家投资机构前往深圳总部参与了一场内部产品体验活动,核心内容为尚未发布的全景无人机新品Avata 360,还涵盖了全景无人机产品对比、行业竞争、及部分市场看法。

无论是投资智能派对标拓竹,还是面对影石的挑战,这背后体现出大疆对潜在竞争对手的极度重视。或许对大疆而言,留给竞争者“挣钱窗口”,就是在为未来的组织流失、用户转移和创新节奏失控埋下伏笔。

3D打印赛道升温

与其说大疆与拓竹的对抗是“老东家与前员工”的组织裂变,不如说它恰好踩中了一个新行业周期的临界点,消费级3D打印正在成为新一代C端硬件的重要一极。

根据PrecedenceResearch数据显示,2024年全球3D打印市场规模已达246亿美元,其中消费级占比41亿美元,约合人民币300亿元,且复合年增长率(CAGR)高达28%,远高于行业整体增速。市场研究机构CONTEXT的报告亦显示,2025年第一季度全球入门级3D打印机出货量突破100万台,同比增长15%,其中中国供应商贡献了95%的份额,彰显了国内产业链的强大实力。

资本对此反应迅速,除大疆投资智能派外,美团、腾讯、高瓴等机构也在持续深化布局,包括原子重塑、第二人生以及深圳快造等消费级3D打印项目宣布获得融资,赛道热度陡升;而已经在港交所递交招股书的创想三维,也正在冲击“消费级3D打印第一股”。

图源:微博截图

3D打印行业的爆火源于技术、生态与供应链的共振。与此前主要应用于工业制造不同,这一轮增长浪潮主要由“C端破圈”驱动:一方面,生成式AI技术降低了3D建模门槛,用户通过文字或图片便可生成打印模型,直接打开了创作者与泛用型消费者两个市场;另一方面,模型平台、内容社区、耗材订阅等服务生态的兴起,也使3D打印首次具备了“持续使用”的商业路径。

值得一提的是,这一变局背后,是“深圳力量”的集中爆发。目前全球消费级3D打印市场的前四强:拓竹科技、创想三维、纵维立方、智能派四家企业全部来自深圳,合计出货量占全球约90%。

在此格局中,拓竹科技凭借其迅猛发展尤为耀眼。据“天眼查”数据显示,拓竹至今已完成四轮融资,总融资金额超过1.8亿元,投资方包括铭石投资、IDG资本、五源资本等。有消息称,在2023年完成B轮融资后,拓竹的估值已达20亿美元,成为估值百亿的独角兽。

图源:天眼查截图

而大疆的入局,正是在这种格局之上插入了一个新变量。不同于过去靠工程和产品“单点突破”的早期玩家,大疆拥有几乎全链路的体系化能力:从结构设计到硬件封装、从算法优化到品牌运营、从全球分销网络到内容平台搭建,它具备将一个技术产品迅速产业化的压强能力。这种能力一旦导入3D打印赛道,或许会重塑竞争逻辑。

拓竹科技坚持以“高性能+强生态”的方式,重建消费级设备的用户价值逻辑,强调内容社区、创作者生态与工程极致;而大疆更可能选择“中低端量产+平台绑定”的方式,以主流普及产品快速抢占下沉市场。

竞争的最后,行业的赢家或将主导这个新市场的范式。就像过去无人机不是飞得更高,而是能飞得更久;如今3D打印也不再是“谁能打得更快”,而是“谁能被更多人用得起来”。

在这场重新定义使用价值、生态意义与商业边界的战役中,大疆与拓竹的交锋,恰好成为整个行业进入深水区的标志性事件。它所揭示的,不仅是两家公司的碰撞,更是一种旧有创新秩序与新兴创新主体之间的博弈。

(责任编辑:zx0600)