11月22日深夜,俞敏洪以一封绿色字体的全员信完成了对“南极员工信风波”的二次回应,就南极行性质、红色字体争议等焦点致歉,并重申将资助10名优秀基层员工赴南极考察。

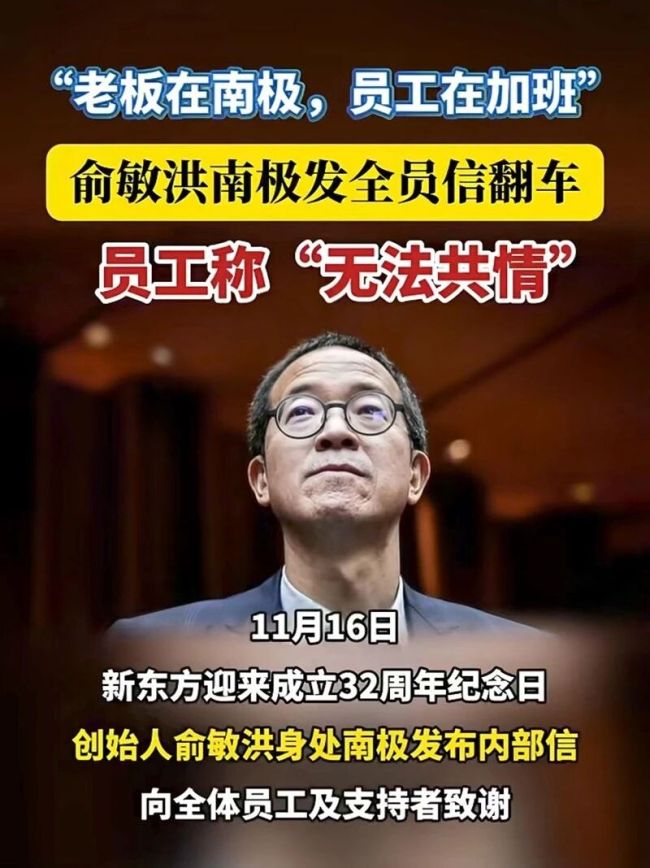

这场始于11月16日的舆论风暴,源于新东方32周年庆当天,身处南极的俞敏洪发布的主题信——信中5次提及南极风光、17次出现“我”的叙事,与连夜加班应对绩效压力的员工形成反差,一篇《给俞敏洪的一封回信》更将矛盾推向公众视野,“老登”“爹味”等标签随之而来。

这场风波看似是沟通失当,实则折射出中老年企业家普遍面临的“老登困境”,代际认知鸿沟与职场权力结构变迁下,权威叙事正遭遇年轻群体的解构。但回望俞敏洪的商业生涯,“双减”后带领新东方转型文旅的坚韧、遣散员工时足额支付200亿补偿的担当,这位兼具文人底蕴与行业责任感的企业家,实则已是商界少见的“良心老板”。当舆论将其当作职场情绪的宣泄口时,或许更该思考:我们需要的是解构权威,还是理解差异后的理性对话?

一封“错位”的信与被放大的鸿沟

这场舆论危机的发酵本质是“表达意图”与“接收感知”的错位,叠加企业转型期的情绪敏感,最终演变为跨群体的情绪共振。

风波的核心导火索是那封992字的周年庆内部信。11月16日,新东方迎来32周年华诞,俞敏洪在南极考察期间写下《冰雪中的坚守》,以“翡翠般的冰山”“企鹅互助”等意象类比新东方的坚守精神,提出“成为希望的播种者”等宏大愿景。

在他的认知中,这是结合现场感悟的真诚分享,此次南极行并非单纯旅游,而是受自然摄影师奚志农邀请,探讨青少年自然教育合作,期间还接触了多位行业专家,为新东方文旅的第三增长曲线寻找方向。

但彼时的新东方正处转型阵痛,2025财年Q4归母净利润大幅下滑,东方甄选2024-2025财年净溢利仅620万元,降本增效的压力全传导至基层,员工在纪念日当天仍需熬夜做续费方案、紧盯续费率与转化率指标。

当“老板在南极看冰川”与“员工在工位盯数字”的场景碰撞,信中的红色字体被解读为“炫耀”,企鹅隐喻成了脱离现实的“鸡汤”,俞敏洪的分享在员工和舆论场上彻底变了味。

争议的升级则源于网络谣言的扩散,有消息称其乘坐的“夏古号”邮轮豪华舱位达148万元/人,虽随后证实其选择的13天航线费用为20-25万元,但数字背后的“阶层差异”联想已深入人心。艾媒咨询CEO张毅精准指出,这种奢华想象加剧了管理层与基层的对立,本质是“企业沟通错位引发的舆情反应”。

真正让内部矛盾突破企业边界的,是一篇匿名的员工回信。“您说南极宁静,而我能听见的只有家长怒气值拉满的电话”“您谈未来可期,我只担心这个月的绩效能不能达标”,这些直白的表达精准戳中了年轻职场人的痛点。

在自媒体的放大下,事件迅速从新东方内部争议,演变为对“老板与员工的割裂”“奋斗叙事失效”等公共议题的讨论。微信指数显示,“俞敏洪”关键词热度在11月18日飙升至近2亿,新东方港股当日应声下跌2.1%,一场沟通失误最终转化为企业声誉与市值的双重损耗。

“老登困境”的结构性根源

在胜马财经看来,俞敏洪遭遇的非议,并非个人特例,而是时代转型中企业家群体面临的结构性困境,当代际价值观、职场规则与传播环境同时发生剧变,旧的权威叙事体系已难适应新的土壤。

从本质来说,俞敏洪面临的是一场“老登困境”,这种困境不止于他个人,而是一种结构性问题。问题的核心是代际成长背景造就的价值叙事断层。俞敏洪代表的60后企业家成长于物质匮乏、机会稀缺的年代,其成功逻辑是“奋斗改变命运”,习惯以个人感悟、宏大叙事凝聚团队。

这种叙事方式在企业草创期曾极具感染力,但面对90后、00后员工时却彻底失效,后者成长于物质富足、内卷加剧的时代,“奋斗就能成功”的神话已被房价、就业压力击碎,他们更关注绩效补贴、加班时长、职业安全感等实际问题。

当俞敏洪谈南极的“自我实现”,员工想的是“这个月能不能拿到全勤奖”;当他讲“企鹅互助”的团队精神,员工吐槽的是“日报周报没完没了”,需求层次错位让管理者的“真诚”成了员工眼中的“说教”。

职场权力结构的重构则加剧了矛盾的爆发。传统职场中,企业家与员工是“自上而下”的管理关系,管理者的言论天然带有权威属性。但如今年轻员工对平等关系的诉求极强,反感任何带有权力压制感的表达。企业家如果聚焦自我叙事、脱离员工实际需求,本质是忽视了职场规则从“管理者主导”向“劳资双向制衡”的转变。那封17次提及“我”的内部信,在员工看来并非分享,而是权力不对等下的单向输出,这种对权威姿态的反感,最终凝聚成老登这样的戏谑式批判。

更值得注意的是,自媒体的传播特性让这种反感得以快速放大,“老登”从方言调侃升级为解构权威的工具,俞敏洪的言行被剥离具体语境,成了年轻群体宣泄职场焦虑的靶子。

但将俞敏洪归入“脱离群众”的企业家行列,显然忽视了其长期的行事风格。在教培行业,他向来以“善待员工”著称:2021年“双减”骤至,新东方营收暴跌,俞敏洪不仅给6万被遣散员工足额支付n+1补偿,还拿出200亿退学费,多余课桌椅全部捐赠社会。

即便在此次风波中,他的回应也展现出罕见的妥协,将信的字体从红色改为绿色,承认沟通疏漏,还推出基层员工南极激励计划。对比百果园老板“教育消费者成熟”、爱康国宾CEO“几百块体检查不出癌症”等强硬言论,俞敏洪的反思与调整已属难得。

更关键的是,他的南极行并非“甩手掌柜”的享乐,而是为企业转型探路:新东方文旅作为第三增长曲线,成立子公司,投资松赞酒店、崇礼滑雪小镇等项目,此次南极考察正是为青少年科考业务铺路,这种“老板在为未来打拼”的努力,却被简化为“挥霍员工血汗钱”,显然有失公允。

善待商业世界的温度

这场风波终将平息,但它留下的思考不应落幕。俞敏洪的“失误”,在于未能及时适配新的沟通语境;而舆论的“偏颇”,则在于将个体失误上升为群体批判,忽视了企业家与员工本质是“共生关系”。

客观而言,俞敏洪已是商业世界中兼具责任与温度的稀缺样本。他的文人底蕴让他保留了对人的尊重,“双减”危机中拒绝“跑路”,转型时优先保障员工权益,他的行业担当让他坚守底线。

东方甄选强调“商家良知”,文旅业务追求“差异化服务”。即便此次沟通失当,也并非出于恶意,而是代际认知的天然隔阂。

当我们嘲讽他“爹味”时,不妨想想:如果企业家都放弃了对团队的凝聚与对未来的思考,只谈KPI与利润,职场生态是否会更冰冷?

“老登困境”的破解,从来不是单方面要求企业家迎合年轻人,也不是鼓励年轻人解构一切权威。对俞敏洪们而言,需要学会用“员工听得懂的语言”沟通,少些宏大隐喻,多些实际关怀;对年轻群体与舆论而言,则需多些理性共情,理解老板的“诗和远方”或许是为了团队的“柴米油盐”。

新东方的32年是中国教培行业的缩影;俞敏洪的困境,是时代转型的镜像。善待这位在风浪中坚守良知的企业家,不是宽容失误,而是守护商业世界本就稀缺的温度与责任。我们期待的不是完美的老板,而是愿意沟通、敢于反思、坚守底线的创业者,这正是俞敏洪一直在做的事。

(责任编辑:zx0600)